Blenderのバージョンは4.2の時のやり方

基本的な操作

人型オブジェクトのリギング

リグを生成し、スキニングで動かしたいオブジェクト紐づけするというのが手順。

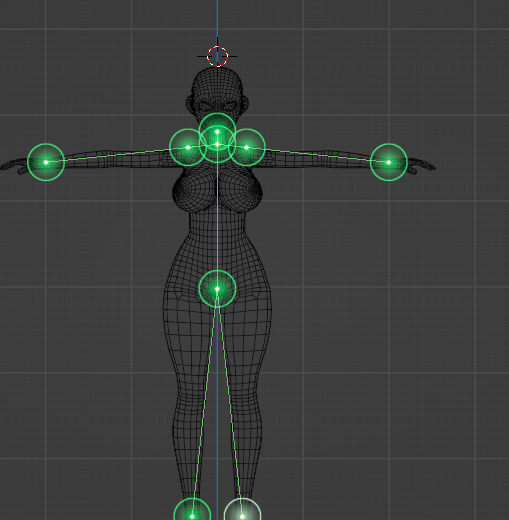

①リグの対象オブジェクトをワールドの中央に配置する(原点のx軸の位置が0になるように)。

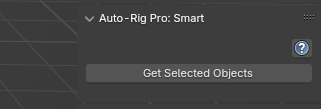

ARPのパネルから、GetSelectedObjects を実行する。

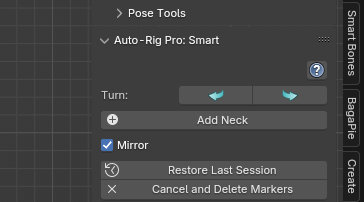

②AddNeckなどを押すとマーカーが表示されるので配置していく。

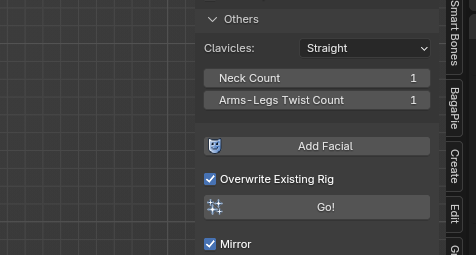

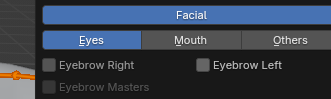

顔もやるならAddFacialもやる。

終わったらGoを実行する。

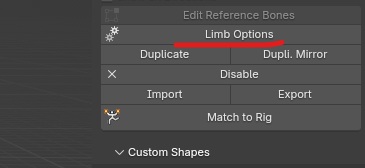

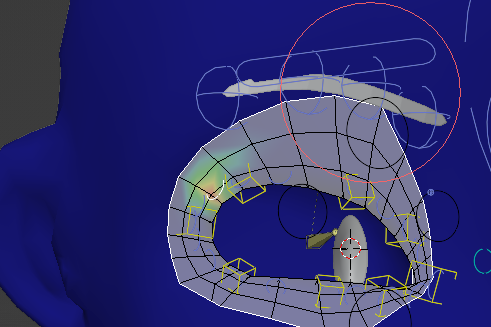

③EditReferenceBone画面になる。

細かな位置調整を行う。

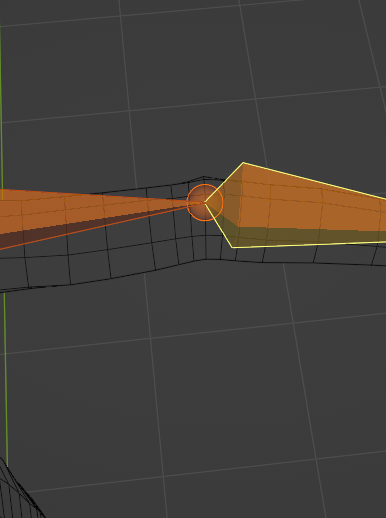

肘や膝の部分にズレが生じることがあるので、ワイヤーフレーム表示にして関節の箇所にジョイントがちゃんと来るように調整する。

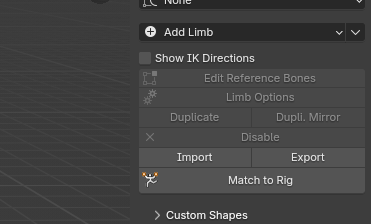

終わったらMatchtoRigを実行。

④PoseModeに入るので、Ctrol+Tabでオブジェクトモードに移動。

スキニング対象のオブジェクトを選択し次にリグを選択。

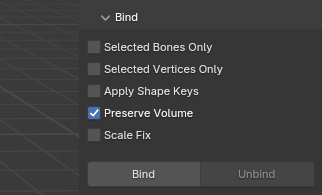

ARPパネルのSkinタブを開き、Bindの箇所からBindを実行する。

⑤終わったらRigを選択してCtrol+TabでPoseModeに移動、動くか確認して動けばOK。

リグを削除

弄りすぎてぐちゃぐちゃになることがある。そういう場合は最初から作ったほうが早いので一旦リグを削除してしまう。

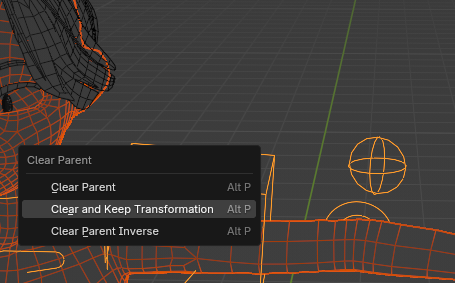

オブジェクト – Rigの順番で選択し、Alt+Pを押す。

ClearParentか、現在の形状維持のままならその下のClearandKeepTransformationを実行する。

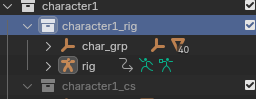

そしたらアウトライナーでリグの方のコレクションを選択し右クリック、DeleteHierarchyを実行で消せる。

補助ボーンを追加する

ARPに用意されているボーンセット(手足や胸や尻尾など)であれば、AddLimbの箇所から選んで配置して位置調整をするだけでいいので楽。

自前で加えることもできる。

自分で補助ボーンを追加する

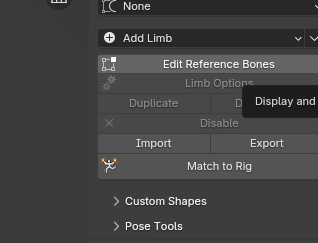

①ARPのパネルにあるEditReferenceBoneからリグ編集画面に入る(TabキーのEditModeではないので注意)。

③Shift + A でボーンを出す。そしたらサイズや位置を調整する。

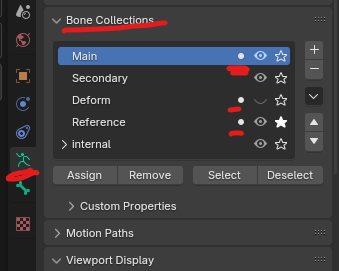

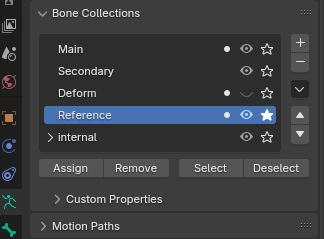

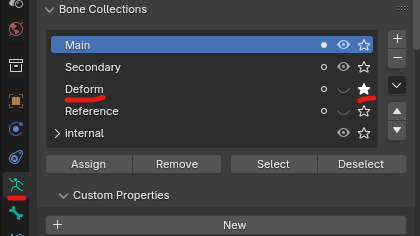

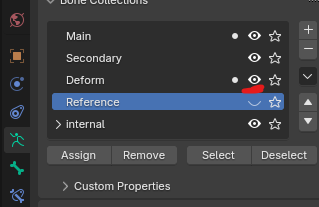

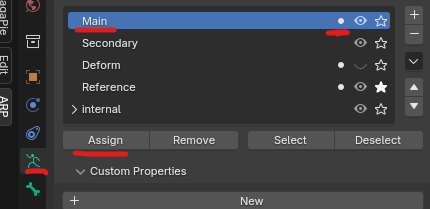

④この追加したボーンをどのモードで表示するか決めるため、BoneCollectionの設定を行う。

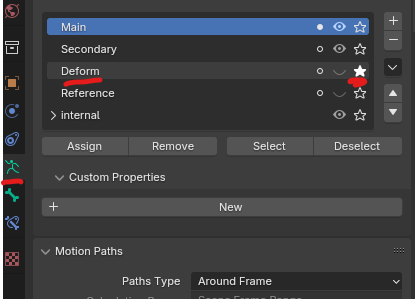

Reference(これは現在のEditReferenceで表示されるボーン)とDeform(ウェイトを塗ったりゲームに書き出したりする時に使う)のコレクションにはMatchtoRigの際に自動で追加されるのでいじらなくてよい。

PoseModeで表示されるようにするにはMain(またはSecondary)の箇所に白丸が必要。追加したボーンとBoneCollections内のMainを選択した状態でAssignする。

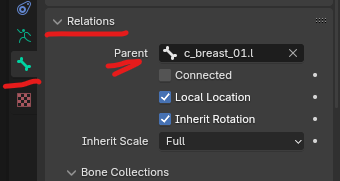

⑤親子関係を割り当てる。それぞれのBoneCollectionで親子関係を割り当てることができるが、実際に動かす際の親子関係でいいならとりあえずDeformBoneCollection内のBoneを親にする(例えばRootボーンを親にする場合、検索するとRoot~というボーンが複数引っかかってしまう。そのうちのDeformBones内にあるRootを選ばないとちゃんと動かない。Referenceのrootではない!)

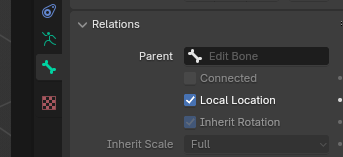

親にするBoneの名前がわかっているならBonesPropertiesのRelations – Parent の箇所から直に割り当てるのが楽。

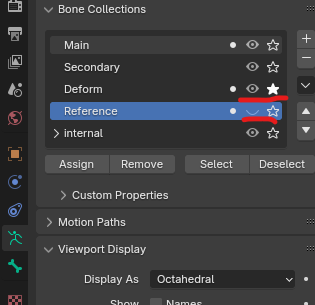

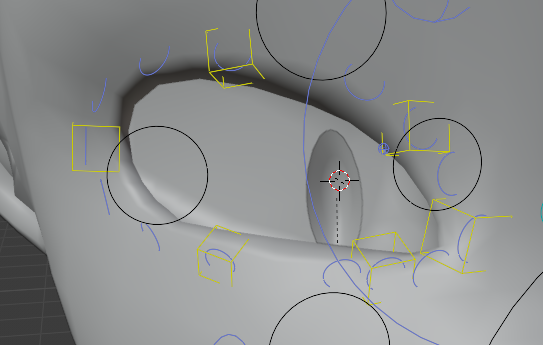

名前がわからない場合は、まずDeformCollectionが表示されるようにする。

デフォルトの状態だと表示されているのはReferenceCollection(星マークが白くなっている。これはこのコレクションのみを表示するという状態)

これをDeformBoneが表示されるよう、下のように変える。

ちゃんとDeformBonesのみが表示されたら、親にしたいボーンの名前を確認してBoneProperties画面でそれを親として割り当てるか、新しく出したカスタムボーン(子要素) – 親にしたいボーンの順に選択して Ctrol+P – KeepOffsetを実行する。終わったらCollectionの表示をもとに戻しておく。

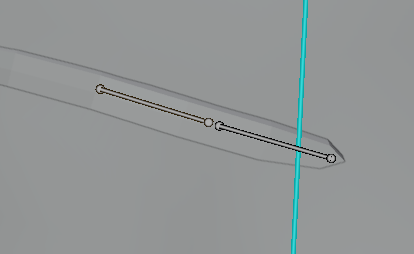

ちゃんと親子関係が設定されれば、ボーン間が黒い点線で繋がれる。また当該ボーンを選択してBoneProperties – Relations – Parentの箇所を見ても確かめることが可能。

⑥MatchtoRigを実行しPoseModeに移動する。ちゃんと表示されていればあとはウェイトなりを整えていく。

左右対称のボーンを追加する

左右対象のボーンを追加するには、とりあえず片方を出して配置する。

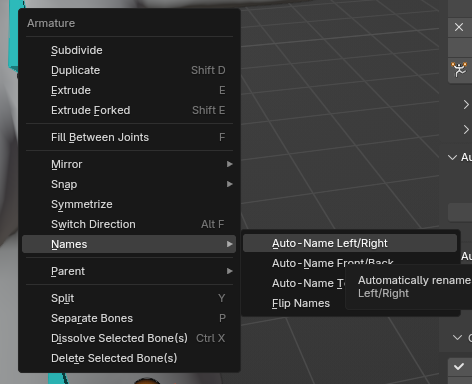

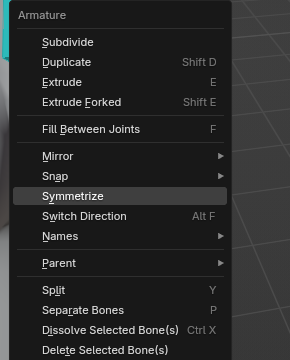

BonePropertiesからそのボーンに名前をつける。ボーンを右クリックで Names – AutoNameLeftRightを実行すると自動でボーンの末尾に . l や .r のような文字列が付け加えられる(手動で記述してもOK)

そのボーンを右クリックしてSymmetrizeを実行すると反対側にボーンが生成される。

問題なければ左右連動して動くはず

ボーンの押し出しや分離

ボーンの先端の球体を選択してEキーを押すと、そこから新しく子ボーンを生成可能(デフォルトだと自動で親子関係が割り当てられる)。

デフォルトだとつながった状態なのでそれを分離するには、BonePropertiesのRelationsでConnectedの箇所のチェックを外す。

Yキーを押しても分離はできるが、こっちは親子関係もリセットされる。

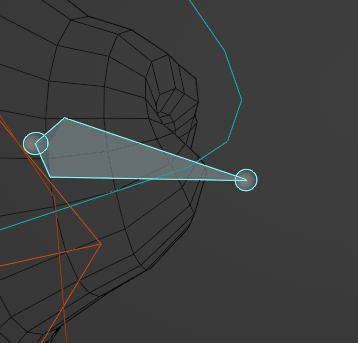

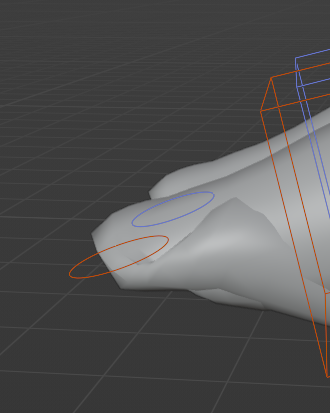

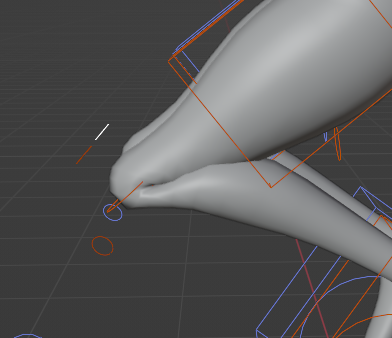

入り組んだ箇所に配置する / より精度高く配置したい

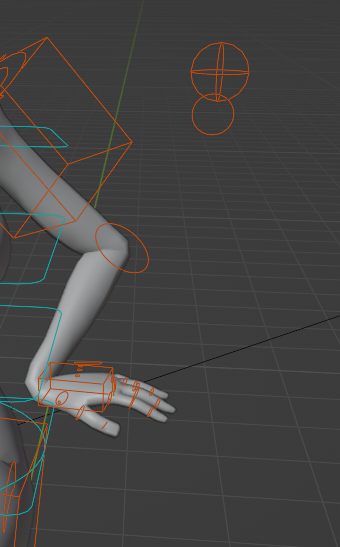

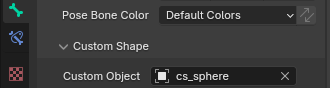

入り組んだ箇所にボーンを配置する場合、ウェイトが予期せぬ箇所に飛ぶのを極力避けるため、ボーンを相当小さめのサイズにしてやってみる。小さすぎてPoseModeで操作しづらいとなるが、PoseModeのBonePropertiesのCutomShapeの箇所で後から自由に設定可能。

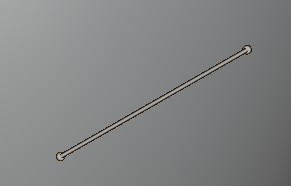

またボーンの表示をStickにして配置していくのも有用

あえて離れた箇所に置いたほうがいいこともある

あとでウェイトをどうやって塗るか、ポーズの操作性などを考慮することで、ボーンをどこに配置するのが適切か変わってくる。

ARPのスキニングでシンプルにやるならピンポイントで当該の部分に配置すればよいが、自分で塗りたい場合や、自動のスキニング時にはウェイトをのせたくない場合、コントローラーとして使いたいといった場合は、オブジェクトから離して配置した方がいいこともある(ただ選択したボーンのみをスキニングするなどの方法もある)。

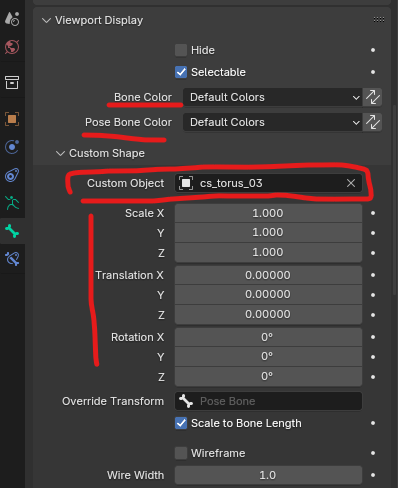

PoseModeの際のボーンの見た目を変更したい

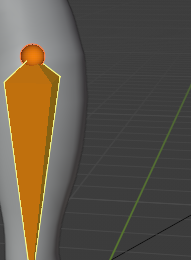

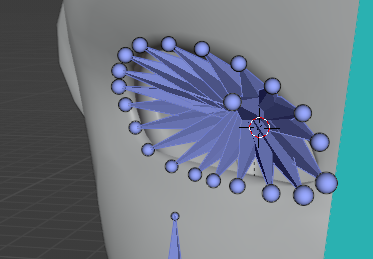

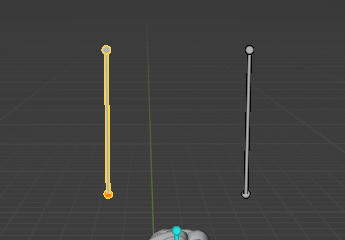

デフォルトだとこの形状

これを変更するにはリグを選択してPoseModeに入る。

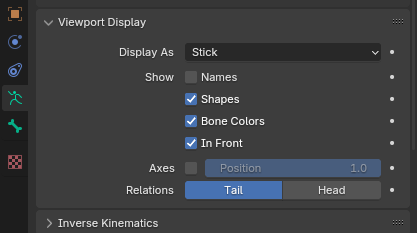

変えたいボーンを選択した状態でBonePropertiesのViewportDisplayを開く。

あとは形なり色なりサイズなり適宜割り振っていく。

形であればCutomObjectの箇所に、例えば円形であればTorusと検索して出てきたものを割り当てる(他のボーンを選択し何が割り当てられているか確認すると楽)

スキニング・ウェイト系

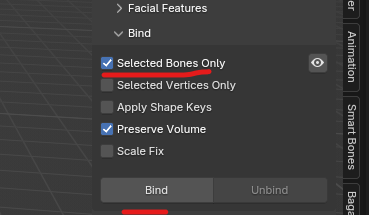

選択したボーンだけスキニングする

①Deformボーンを表示する。Deformの白星を押すとOnly表示になる。

②そしたらリグを選択した状態でTabキーでEditModeに入り(PoseModeではない!)、スキニングの対象にしたいボーンを選択する。終わったらTabで出る。

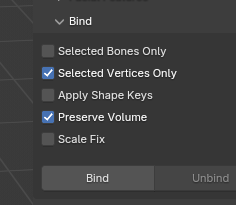

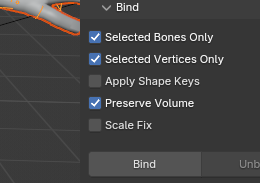

③ARPのパネルでSelectBonesOnlyにチェックを入れる。

あとはオブジェクト – Rigの順番で選択してBindを実行する。

選択した頂点だけスキニング

①オブジェクトを選択してEditModeに入り、スキニングしたい箇所を選択する。

②SelectedVerticesOnlyをアクティブにする。

③オブジェクト-Rigの順番で選択してBindを実行する。

選択したボーンに選択した頂点のみをスキニング

①Deformボーンを出して、リグを選択してEditModeに入り対象ボーンを選択する。

②オブジェクトを選択してEditModeに入り、対象領域を選択していく(調整を繰り返すなら頂点グループを使うと能率的)

③オブジェクト -Rigの順番で選択して、SelectBonesOnlyとSelectedVerticesOnlyにチェックを入れBindする。

ウェイトを全削除する

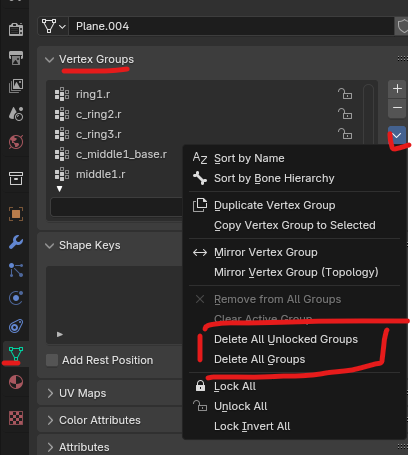

オブジェクトを選択して、ObjectDataPropertiesのVertexGroupを開く。

三角アイコンからDelete系のどちらかを箇所を実行する。

消したくない頂点グループがある場合はちゃんとロックしておくこと!

ARPのスキニングを使わず手動で塗る

①オブジェクト – Rig の順に選択して、Ctrol+P で親子にする。

②RigのObjectDataPropertiesを開き、Deformボーンを表示する。

③Deformボーンが表示されているリグ – オブジェクトの順に選択してウェイトペイントモードに移動。

④ボーンを選択してぬっていく。

ARPのスキニングを使わずウェイトを転送する

服とかで使う。

①転送元にする人物モデルのスキニングを済ませておく。

②転送先にしたいオブジェクト – リグ の順番で選択して、Ctro+Pで親子関係を設定

③転送元(人物) – 転送先(服とか) の順に選択してウェイトペイントモードに移動。

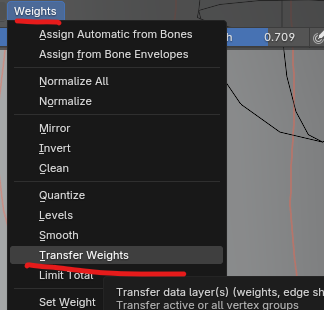

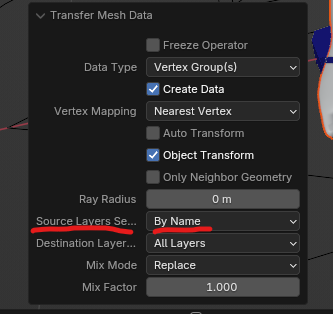

④ツールバーのWeights – TransferWeightsを実行

⑤パネルのSourceLayerの箇所をByNameに変更

PoseModeに移動し動けばOK

ゲームエンジンにエクスポートする

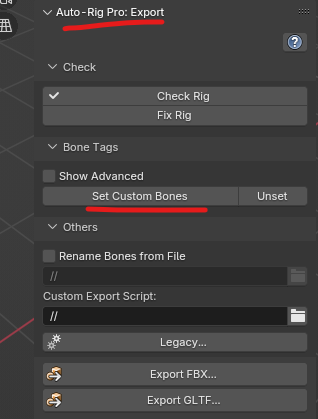

①自分で付け加えたボーンはデフォルトだと書き出せない。

なのでPoseModeで当該ボーンを選択して SetCustomBonesを実行しておく。

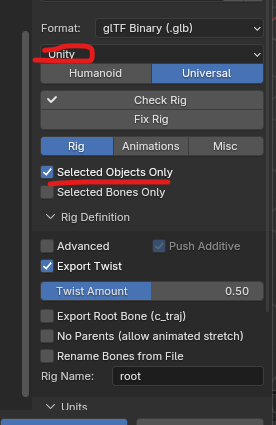

②書き出したいリグとオブジェクトを選択し(リグやアニメーションのみならリグだけを選択)、ARPパネルのExportの箇所を選択

③ゲームエンジンごとにプリセットがあるのでそれを使うと楽。

Rigの箇所ではSelectedObjectsOnly

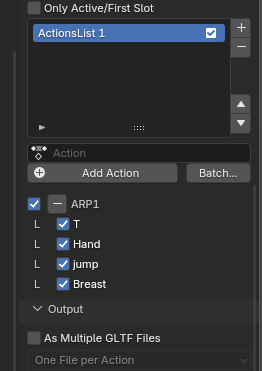

Animationの箇所でどのアクションファイルを書き出すか選択していく。

ひとつのアクションに複数スロットを格納している場合は、Batchボタンを押して展開し、書き出すファイルをフィルタリングすることも可能

※FBXだとAnimationのベイクでSimplifyという項目があるが、GLTFの書き出しにはその項目がなかった

個別の事例

膝がグチャッとなる問題・膝のリグ

デフォルトでも軽く曲げる程度だと問題はないが、正座くらいに曲げようとするとグチャッとなる。

対処法としては①トポロジーの改良②補助ボーンを入れる③シェイプキーで調整など。

ARPにはKneeのオプションがあるので使ってみる。

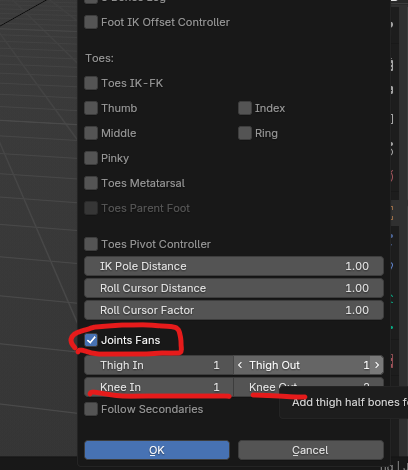

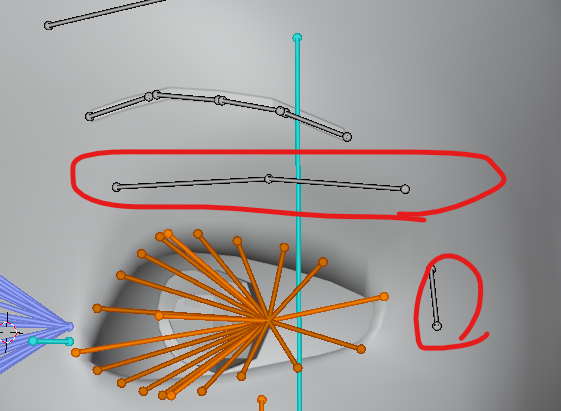

ARPのKneeオプション

リグを選択してEditReferenceBonesを実行する。

太もものボーンを選択してLimbOptionsを実行する。

JointsFansという箇所をアクティブにし、Kneeの箇所に数値を割り当てる(1とか2)

(Thighの方の数値をいれると足の付根にも同じような補助リグを生成可能)

もう片方の太ももでも同じ操作を実行する。

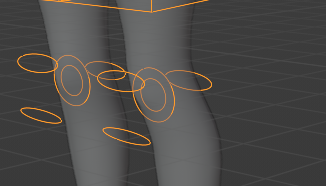

終わったらMatchtoRigを行う。そうすると膝用のパーツが追加されている。

あとはスキニングをやり直して動くか確かめる。

正座はきついかもしれないが、これでちょっとした膝グチャ問題なら対処できる

まぶたがきれいにならない問題

まぶたのコントロールは難しい。特に2Dキャラで、目のサイズがリアルな人間よりも大きめだったりすると、設定を弄らずにうまくいくことはほぼない。おでこやまゆ毛にまで干渉したりする。

とりあえずこの3つをやってみるとよくなるかもしれない。

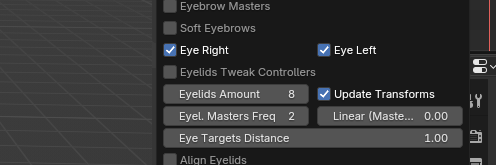

①LimbOptionsでまぶたのボーンを増やす

②ボーンは、まぶたの先端にボーンの先端をくっつけるように配置するのではなく、まぶたを貫通するようにボーンを配置する

③他の場所に干渉しないように眉毛との間やこめかみに補助リグを入れる

一旦目のボーンを消してやり直す

修正で時間を使うよりいい場合がある。

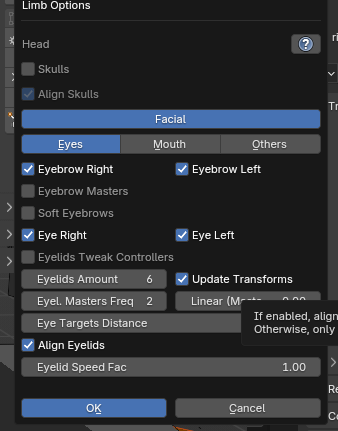

①EditReferenceBoneで編集画面に

②頭のボーンを選択して、LimbOptionsを開く。

③EyeRightやEyeLeftの項目があるので、チェックを外してOKを実行。すると目のボーンが消える。

④もう一度頭のボーンを選択してLimbOptionsを開き、チェックを入れ直す。またその下のEylidsAmoutなどの値を調整することで上手くいくこともある。

⑤新しく表示された目のボーンを配置し、MatchtoRigを実行する。

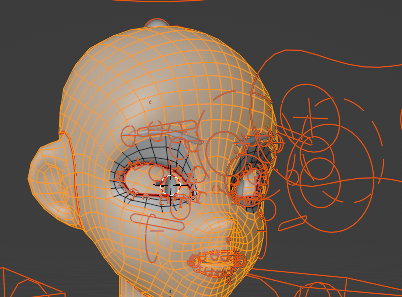

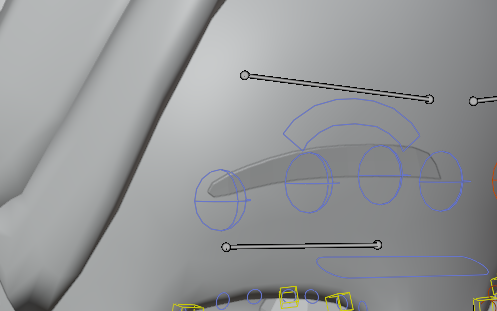

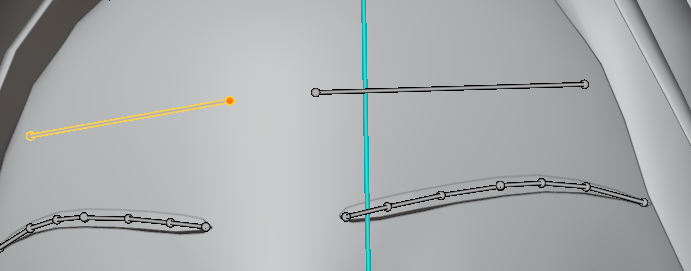

目のボーンを増やすして精度を上げる

①EditReferenceBone

②頭のボーンを選択して、LimbOptionsパネルを開く。

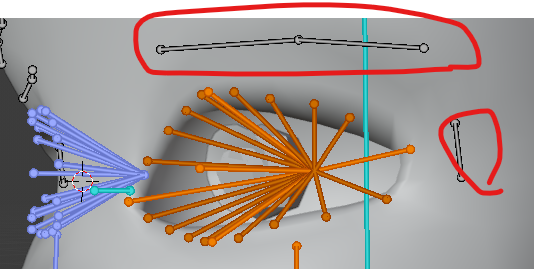

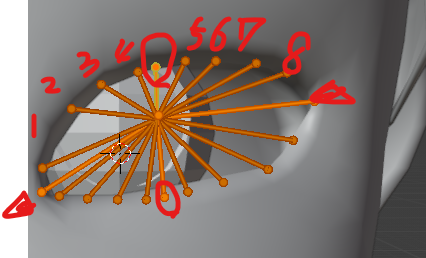

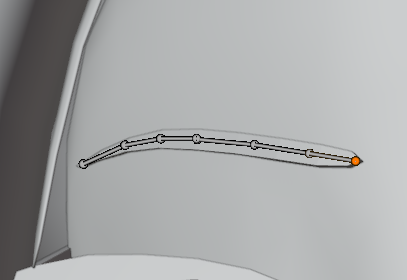

③EyelidsAmountなどが、デフォルトだと3でその下のMastersFreqが1とか。その数を増やす。画像だと倍にしている。

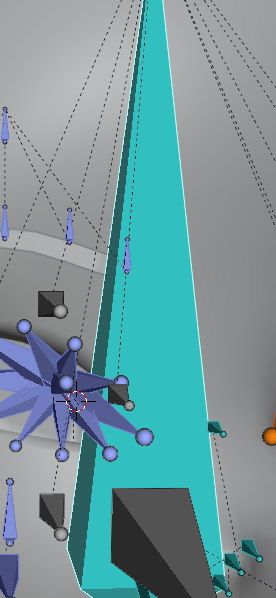

④スナップ機能をアクティブにして、配置を修正していく

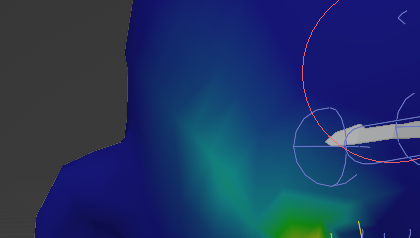

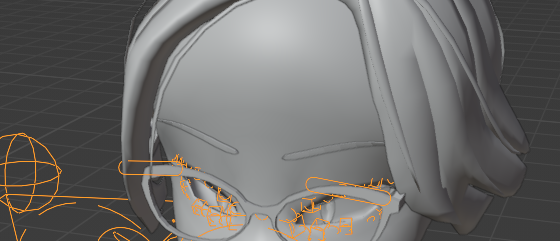

このまぶたボーンには番号が振られているいるので入れ違いにならないように注意。下の画像だと三角がコーナー的な名前で、赤丸はtop_refとかそういう名前がついている。(ぐちゃぐちゃになってしまった場合はLimbOptionsから数とかを変更して)

これくらいやればそうとう精度がたかくなる。

⑤これでMatchtoRigを実行するとマスターコントローラーが生成される。

⑥スキニングでウェイトをつける

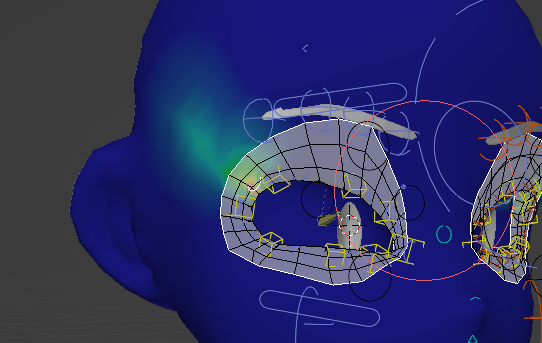

⑦WeightPaintModeで修正する。

リグを選択してDeformボーンを表示させる(MainやSecondaryはじゃまになるので非表示してもよいが、出したままにしておくと動かしながら塗ったりもできるので利点もある)

リグ – オブジェクトの順に選択してCtrol+TabでWeightPaintModeに入る。

⑦アニメ風だと顔の横やほほ、おでこにまでウェイトがのってしまっていることがよくある。まずこれらを消す。

ウェイトペイントモードでTabキーでEditModeに入り、まぶた以外の箇所を選択した状態にする

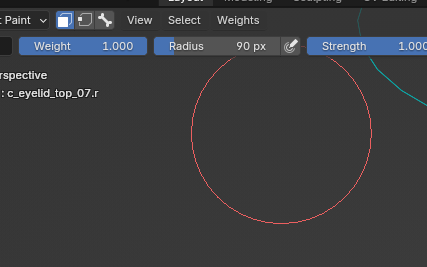

Tabキーで戻って、まぶたのボーンをCtrol + Shiftを押しながらクリックして選択する。

そしたら上の方にあるボタンでPaintMaskをアクティブにする(このボタンのオンオフを繰り返すことになるので、このボタンの上で右クリックしてQuickFavoriteに登録しておくと作業が捗る)。

まぶたにマスクがかかるので、それ以外の箇所の余分なウェイトを消していく。ブラシモードはSubtract

⑧次のボーンに移るには、PaintMaskボタンを押して(それかその横にあるBoneSelectionボタンを押す)マスクを解除してからボーンを選択しないといけないので注意(QuickFavoriteに入れておくとQキーで少し楽になる)

補助ボーンを入れて干渉しないようにする

まぶたがまゆげやおでこを引っ張ってしまうことがある。

それを避けるため眉毛とまぶたの間やこめかみなどに補助ボーンを入れてみるとよくなることがある。

まゆ毛の部分がうまくいかない

アニメ顔のパーツ配置のせいなのか、まゆ毛がなめらかに動かないことがある。おでこを引っ張ったりまつげに干渉したり。

ウェイトの調整を地道にやって対処するか、あえてデフォルトのまゆ毛リグを使わずにやるということを考える

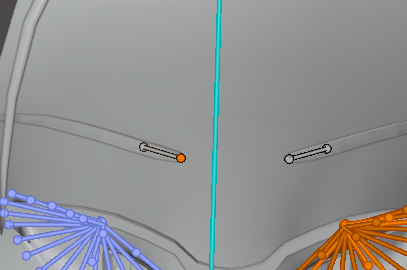

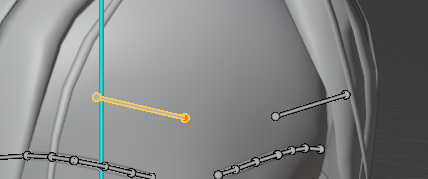

補助ボーンを入れる

画像だとデフォルトの眉リグの上下に補助ボーンを入れておでこやまぶたに干渉しないようにしている。

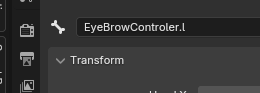

まゆ毛リグ自作

EditReferenceBonesからリグ編集に移動し、Headボーンを選択してLimbOptionsを開く。

EyeBrowのチェックを外してMatchtoRigを実行。まゆげボーンが消える。

EditReferenceBonesで再度編集に入り、Shift+Aでボーンを出し、複製、ミラー編集ができるよう名前をつける(.l .r )

Snapなどを使ってピンポイントで配置する。

PoseModeでも表示されるようにMainに白丸が出るようAssignする。

それをさらに複製し、配置していく。Eキーで押し出すのではなく、分離したボーン。

必要があれば、まゆ毛のコントロール用ルートボーンも作る。

まゆげボーン – コントロール用ボーンの順で選択し、Ctrol + Pで親子関係を設定する。

コントロール用 – Headボーンも同様に親子関係を作る。

終わったらMatchtoRigでリグ生成。

あとはウェイトでやる。

おでこ引っ張ってしまう問題はウェイトかおでこボーンで対処する。

目のリグがうまくいかない・目のコントローラーがおかしい

球体でないとうまくいかないので、目を選択してEditModeに入り、 Add でUVSphereを追加してリギングし直してみる(問題なければそのUVSpherの頂点を選択して、頂点グループに割り当て、MaskModifierで非表示しておく)

またオブジェクトの原点の位置によってもうまくいかないことがある。

その場合は、オブジェクトの原点のX軸がワールドの中央にくるように修正し、リギングし直してみる

コメント